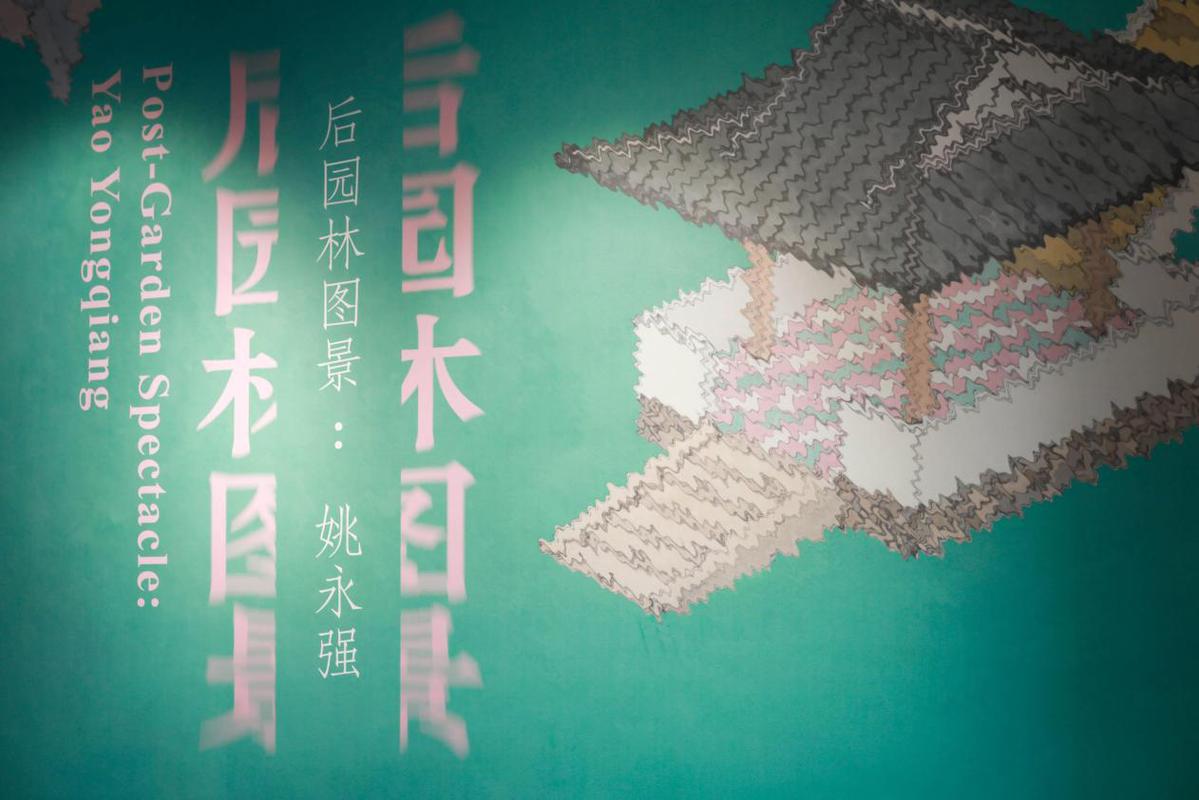

9月28日,一场以“后园林图景”为核心命题的艺术展,在苏州工业园区城市艺术会客厅正式开展。此次展览以苏州知名艺术家姚永强的园林巨作《翠影入清怀》为核心,同步呈现了围绕该作品延展设计的40余件艺术文创产品。它通过艺术与生活交融的创新实践,重构当代人对苏州园林的认知图景,引发文艺界与企业的广泛关注,展览将持续至11月16日。

据了解,面对150平方米的空间和过往优秀展览的压力,姚永强创新性提出“一幅大画做展览”的构想,最终他以4屏2.2米高、2米宽的画作组合成一件巨作,耗时半年打磨,形成了其创作生涯中尺寸最大的园林作品——《翠影入清怀》。该作既延续了他标志性的青绿色主调与平面式构图,又注入了对园林的当代思考。

在题材表达上,画面上亭台廊道迂回曲折,保留着古典园林的雅致气韵,却并非对古建筑的复刻,金鸡驿、飞翔雕塑、游泳池等现代元素的融入,让“园林新景”突破了传统边界,他用全新手法和观念延续园林脉络,赋予古典题材全新的时代生命力。在姚永强眼中,这种被提炼出的画面,恰如苏州“双面绣”,一面是深厚的传统底蕴,一面是鲜活的当代气息,正是苏州人当下所拥有的后园林图景。

在中国工笔画学会副会长、中国美术家协会连环画艺委会副主任徐惠泉看来,姚永强的画作以几何图式的现代围墙贯穿画面,以精炼的当代视觉符号,与传统山水肌理咬合重构。“既延续了清雅幽深的文人情怀,更以形式语言的创新转化,破解了传统山水园林的当代性密码,赋予古意以通透的现代呼吸。”他说。

作为土生土长的苏州人,姚永强常年穿梭于城市街巷与山林之间,值守曲园数载,苏州文化的肌理与基因早已渗透进创作的每一处细节。在他的笔下,太湖石的嶙峋、穿石而过的虬曲树木都被赋予了生命,以极具张力的姿态“恣意生长”,悄然传递出园林在当代语境下的“生长性”。

而在创作手法上,他始终保持着先锋性与实验性。身为传统水墨画家,却从不被材料与笔墨束缚,既在画框之内探索园林的文人意趣,也在画框之外尝试多元表达,让理想中的园林一花一草、一石一树,都能在自由想象中落地成画,尽显现代构成与古典意境的交融之美。

展览现场的动画影像装置,更是让“园林活起来”的点睛之笔。屏幕中,姚永强的园林画作突破静态边界,以动态形式呈现亭台光影的流转、草木的生长,直观呼应了他“后园林”创作的核心追求,跳出“无人的古典园林”叙事,转向“有人的当代园林生活”,让凝固的古典生活美学重新流动于现代人的日常,用艺术打破大众对园林“遗产标本”的固化印象,搭建起古典意境与当代精神之间的桥梁。毕竟,苏州园林的真正魅力,从来不是孤立的景观,而是“诗意栖居”的载体,而姚永强正以画笔与展览为媒介,让这份诗意在当代生活中重获新生。

值得关注的是,画作创作与文创规划同步推进,成为此次展览的一大亮点。姚永强预先在画作中融入十余款几何纹样线稿,7月初作品扫描完成后,便邀请20余家文创供应商以及手工艺人集体读画,并将作品版权免费赠予苏州本地企业和工作室。从7月到9月,经反复沟通打磨,40余款覆盖衣食住行的文创产品和艺术衍生品陆续成型,产品横跨缂丝、玉雕、陶瓷等传统非遗领域,也涵盖家纺、服装、丝绸制品及动画等现代工业及数字品类。期间,姚永强均全程提供艺术指导,确保产品既贴合“后园林”画作风格,又精准适配市场需求,实现艺术审美与生活实用的有机统一,同时打破了“艺术只存在于画框中”的局限。

“他用了一种反向考古的方式,整合早年做吴地工艺美术研究积累的众多资源,使他绘画中虚构的现代产品在诸多设计师支持下从画中跳下来,画面中‘园林’的‘概念’局部构建,变成一个个真实可感的手中之物。”苏州当代美术馆执行馆长王晓松说,这不是一个“画展”,而是从园林的视觉虚构到产品拆解、物化而进行信息传递的过程化展示。这场以巨作撑展、用文创落地的展览,不仅是姚永强个人艺术创新的集中呈现,更为传统园林的当代表达、艺术与生活的深度融合提供了极具价值的实践样本。

(中国日报江苏记者站 苍微)