在江苏南京经济技术开发区,一座“会思考”的工厂正悄然改变着世界铁路道岔的制造方式——UWB定位系统为每根钢轨赋予独一无二的“数字身份”,AI大模型实时响应生产指令,机械臂精准完成锯切喷涂……这里,是中铁宝桥(南京)有限公司的道岔智能制造基地,也是中国轨道交通装备迈向高端制造的生动缩影。

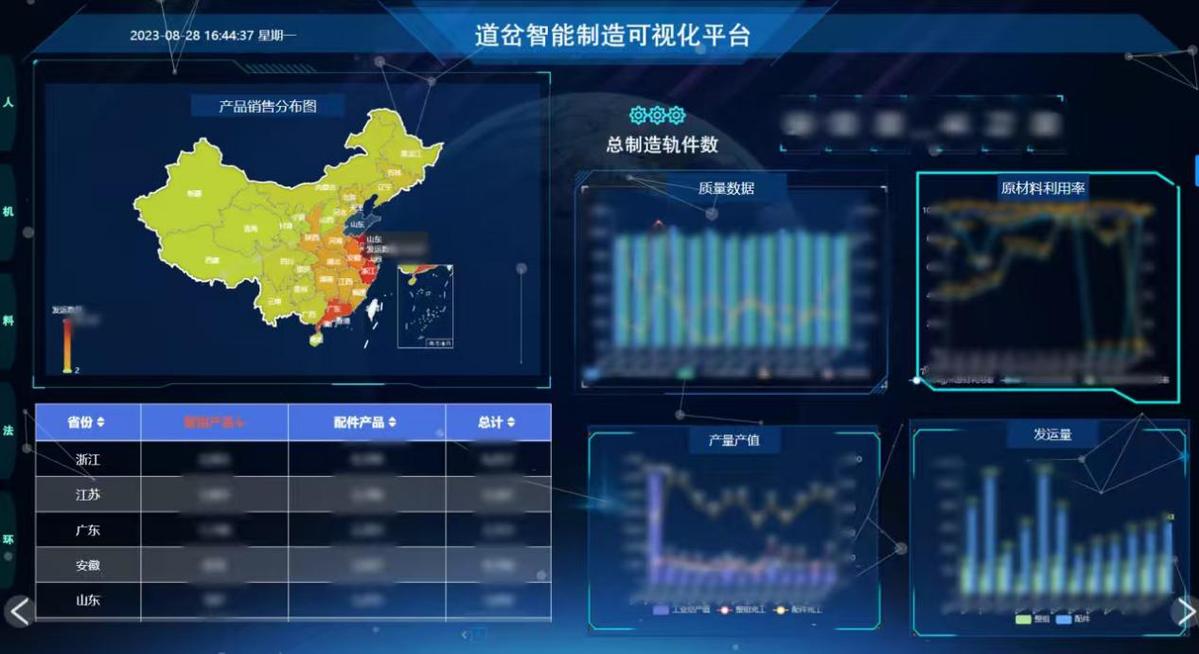

作为国家级专精特新“小巨人”企业,中铁宝桥南京公司以数字化转型驱动制造升级,其产品不仅占据长三角城轨交通道岔市场超60%份额,更远销全球33个国家和地区,成为“中国制造”走向世界的一张亮眼名片。

让钢轨“开口说话”

“传统道岔制造属于典型的离散型生产,规格多、批量小、流程复杂。我们要做的,就是通过数字化手段,让冰冷的钢轨‘会思考’,让复杂的流程‘自驱动’。”该信息化团队负责人高苏会道出转型初心。

团队以ERP系统为数字化基座,统一跨系统数据与业务流程,构建起覆盖人、财、物、产、供、销的一体化运营管理体系。真正的突破在于UWB(超宽带定位)技术的深度应用。通过部署200多台基站、5000余个定位标签,工厂实现了对每根轨件的厘米级实时追踪。

“数据不通就是‘信息孤岛’,我们搭建的是连接各环节的‘数字桥梁’。”高苏会表示,此举成功解决了多规格型号混合制造的技术瓶颈,备料效率提升7.8%,动态库存盘点效率较人工提升83%。

AI赋能“无人化”精准制造

走进钢轨自动配料与涂装数智化生产线,机械手灵活拉料锯切,水性漆喷涂工序几乎闻不到刺鼻气味。这条集成了自动锯切、表面除锈、喷涂烘干等功能的智能产线,将锯切工序生产效率提升50%,涂装生产效率提升2.84倍。

在锻压工序,三维扫描技术与自动化设备上演着默契协作。“360度视觉扫描系统”实现了高温锻件100%无人化检测,原材料利用率突破95%。这条获25项专利的智能产线,将产品交付周期从35天压缩至20天,为全球客户抢占市场赢得先机。

“智能工厂看起来非常复杂,但其实是作为神经末梢的硬件、智慧中枢的人才和生产流程等核心要素的有机协同。”该公司副总经理、总工程师吴钟敏介绍,团队自主研发的钢轨跟端锻压多平台一体化生产线,应用极限长度轨件送料技术,实现了6米以下极端长度产品全覆盖,模具使用寿命提升1.9倍,原材利用率从88%提高至95%,达到国内领先水平。

在磁粉探伤环节,团队将AI视觉技术引入传统探伤流程,开创性地设计了融合YOLOv5快速检测与U-Net精准分割的混合式神经网络,在低信噪比图像中精准识别微米级缺陷,解决了行业长期面临的检测难题。

智能制造交出“低碳答卷”

“传统道岔生产能耗高、废料多,我们通过技术革新把‘痛点’变成‘亮点’。”吴钟敏指着运转中的生产线说。

通过创新应用百米原材自动套裁技术,钢轨利用率高达95%,余料及铁屑实现100%回收利用。利用跟端压型余热进行全断面热处理的工艺,打破了传统空冷再加热流程,加热时间缩短约40%,年节电可达20万度。

作为国家级绿色工厂,企业在能源结构上实施分布式屋顶光伏发电项目,建成3.2MW光伏电站,年提供清洁电力435万KWh,占总能耗比例超过30%。研发的减振降噪道岔使列车过岔噪音降低15分贝以上,高原气候道岔、重载道岔更采用环保易回收材料,“用户维护成本降低20%,周边居民也不用再受噪音困扰。”

此外,企业还通过构建绿色供应链,实施阳光采购与绿色采购,与86家核心供应商签订社会责任及安全承诺书,带动上下游企业协同减排,形成了全链条绿色发展格局。

“指尖工厂”定义未来智造

“我的宝桥”APP成为打破信息孤岛的“指尖工厂”。这款自主开发的移动端应用集成图纸加载、工艺调取、报工质检、智慧监督等功能模块,实现随时随地高效协同。

团队还将AI技术与ERP系统有机融合,基于FastGPT、OneApi和DeepSeek-R1架构,打造了覆盖规章制度、党建智库及管理体系的“全维度知识图谱”,成功上线本地化人工智能平台“道岔智能助手”。

“1403325到哪个工序?”操作职工随时向系统发问,即刻就能得到精准回答:“流水号1403325的当前工序已经到达钻孔,已完成锯切和钻孔工序。”

智能交互彻底改变了传统信息查询方式,实现对生产流程、工艺细节、物流运输等关键业务信息的精准搜索与深度分析。这套系统让库存周转效率提升83%,已累计处理20000余条生产数据,故障预警准确率达92%。

“以前制定生产计划要查阅大量文档,现在系统自动推送信息。”吴钟敏说,依托智能系统,生产部门全年制作配料单1000余份,指导完成5万余根轨件的锯切任务,确保海内外多个重点项目按期交付。

以全链数字转型提供“中国方案”

“通过数字化转型,公司生产效率提升7.8%,市场响应速度加快50%,产品发运差错率降至0.22‰,钢轨原材料利用率提高7%,每年可节约成本超千万元。”公司负责人徐光辉表示。

从长三角一体化“强链补网”的关键支撑到“轨道上的大湾区”建设,从莫斯科—喀山高铁的400公里超高速道岔,到雅万高铁的东南亚首条无砟轨道;从非洲首条电气化铁路亚吉铁路,到拉美最大轨道交通项目墨西哥城地铁……这里诞生的铁路道岔产品正成为“中国智造”出海的典型代表,推动“传统模式”向“智能生态”跨越,为世界铁路装备制造业高质量发展提供“中国方案”。

(中国日报江苏记者站 记者 苍微)