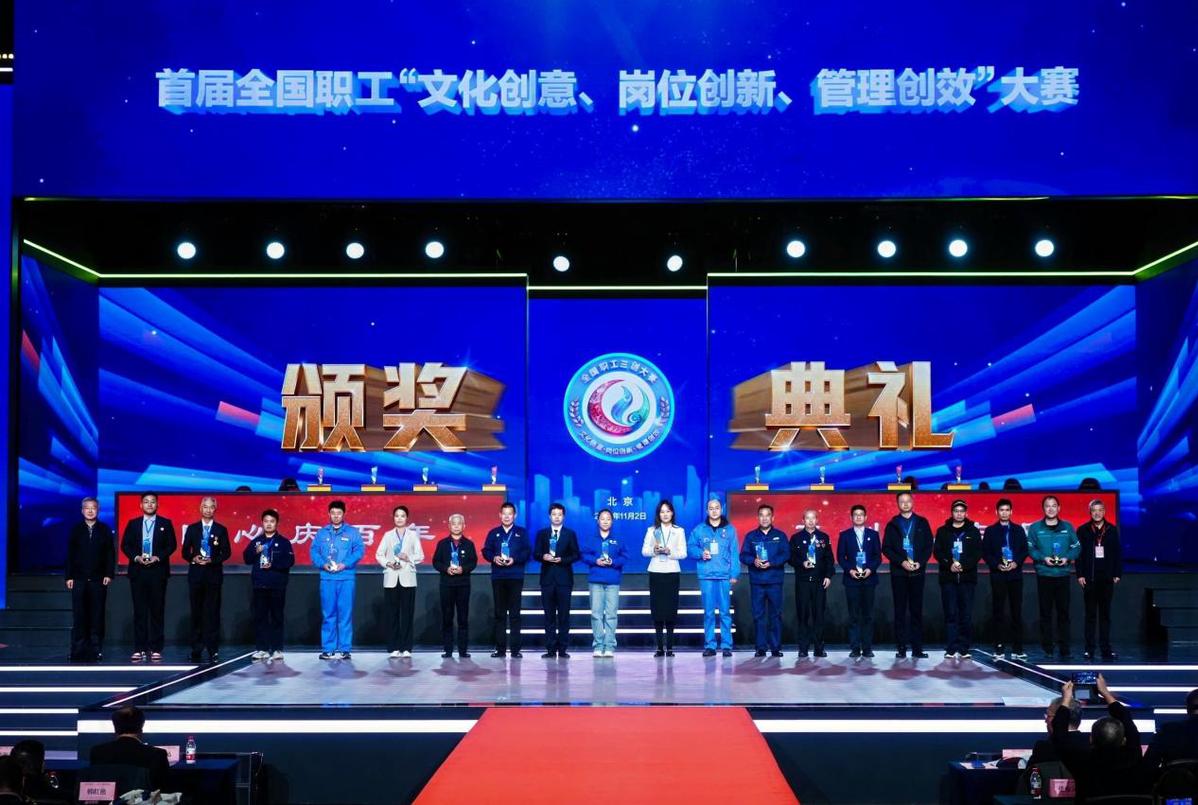

近日,首届全国职工“文化创意、岗位创新、管理创效”大赛决赛在北京隆重举行。中铁宝桥集团有限公司依托杨鸿涛劳模创新工作室申报的《一种工形杆件自动化焊接设备及焊接方法》从572项参赛成果中脱颖而出,成功斩获决赛一等奖。这项集成自动化、智能化与模块化的焊接创新技术,不仅破解了钢结构桥梁制造的行业痛点,更以“人机协同”的先进制造理念,为“交通强国”战略落地注入强劲技术动能,推动中国钢桥梁建设工艺迈向新高度。

直面行业痛点:传统焊接工艺的三大瓶颈

钢结构桥梁凭借强度高、自重轻、施工周期短的优势,成为现代交通基础设施建设的重要选择。而焊接作为保障钢结构整体性与安全性的关键工序,其质量直接影响桥梁的承载能力与服役寿命。随着桥梁建设向大跨度、智能化、快速化方向发展,传统焊接工艺逐渐暴露出瓶颈。

传统工形杆件焊接依赖人工操作或龙门式专机,不仅效率较低,还存在精度波动大、灵活性不足的问题,对操作人员技能要求极高。龙门式设备体积庞大,难以实现多根杆件同步作业,车间工位占用率也较高,生产流程衔接不畅。同时,人工焊接环境较差,焊缝质量易受人为因素影响,探伤合格率难以稳定保障,这些问题对行业发展造成了影响。

为破解行业共性难题,中铁宝桥创新团队立足生产一线,历经反复试验攻关,打造出集成化、智能化的焊接解决方案,从流程、效率、质量三方面实现突破性提升。

自动化流程革新——无需编程的智能焊接

创新设计滑动式焊接平台与拖动示教协作机器人组合模式,摆脱传统焊接对图纸编程或人工示教的依赖,直接通过协作机器人实现自动化焊接,既显著降低了对操作人员技能的要求,大幅提升焊接效率。

多工位并行作业——小巧灵活的空间利用

针对龙门式设备的局限性,创新团队采用小巧灵活的滑动平台设计,设备可在不同生产区域自由移动,支持多工位并行作业。这一设计不仅解决了车间工位占用率高的痛点,还实现了多根杆件同步加工,生产调度灵活性大幅提升。

高精度质量管控——视觉赋能的误差把控

集成机器人视觉示教功能与回转机构、滑座的精密调节系统,通过高清摄像头实时捕捉工件与焊缝图像,结合智能算法自动生成最优焊接路径。最终实现杆件焊接精度误差小于0.5毫米,焊缝一次探伤合格率稳定在99.5%以上,从技术层面规避质量波动。

成果多维转化:从单一技术到行业标杆

这项创新成果并未止步于单一技术突破,而是通过二次开发与拓展应用,形成了覆盖多场景的智能化焊接体系。团队成功研发履带式协作机器人移动工作站、电驱升降焊接平台、钢箱梁U肋槽口视觉焊接系统等衍生设备,将自动化焊接技术拓展至横隔板单元圆弧焊缝、钢壳棱角焊缝、钢箱梁总拼焊缝等复杂场景。

如今,该技术已在常泰长江大桥、张靖皋长江大桥、观音寺长江大桥、厦金大桥等重大项目中广泛应用,累计服务约17万吨钢结构产品制造,节约生产成本800余万元。同时,成果已授权国家发明专利3件、实用新型专利2件,发布省部级施工工法3项,牵头起草江苏省地方标准1项,相关课题《钢箱梁便携机器人自动化焊接施工技术》经评审达到国际领先水平。

更深远的意义在于,这项技术将焊工从恶劣的作业环境中解放出来,推动操作人员向设备管理者、工艺优化者转型,践行了“人机协同、优势互补”的先进制造理念,为钢结构桥梁制造的提质增效、智能化升级提供了可复制、可推广的技术路径与人才支撑。

这项技术的突破,不仅是焊接工艺的革新,更是对“中国智造”的生动实践。中铁宝桥也将持续深化技术迭代,把创新成果推广到更多重大工程中,让中国桥梁焊接技术在世界舞台上拥有更强话语权。

(中国日报江苏记者站 苍微)