8月10日,在南京大报恩寺遗址博物馆伽蓝殿遗址上,参加“2025永不消失的遗产”全球创客大赛的31位青年创客带着调研创作的“初步物理模型”正式亮相。与现场的全球青年创客代表、文化遗产专家以及20位在南京生活的居民,开启了一次关于“如何让文化遗产真正融入城市生活”的深度对话。

“参与式博物馆”的时代,文化遗产不是锁在玻璃柜里的“过去”,而是需要与当代生活产生联结的“现在”。本次“参与式设计工作坊”活动,正是对这一理念的生动实践。大报恩寺遗址博物馆通过邀请从事文化、艺术、摄影等领域的本地居民与创作者对话,让数字艺术装置从“概念设计”开始,就扎根于南京人的真实生活需求。

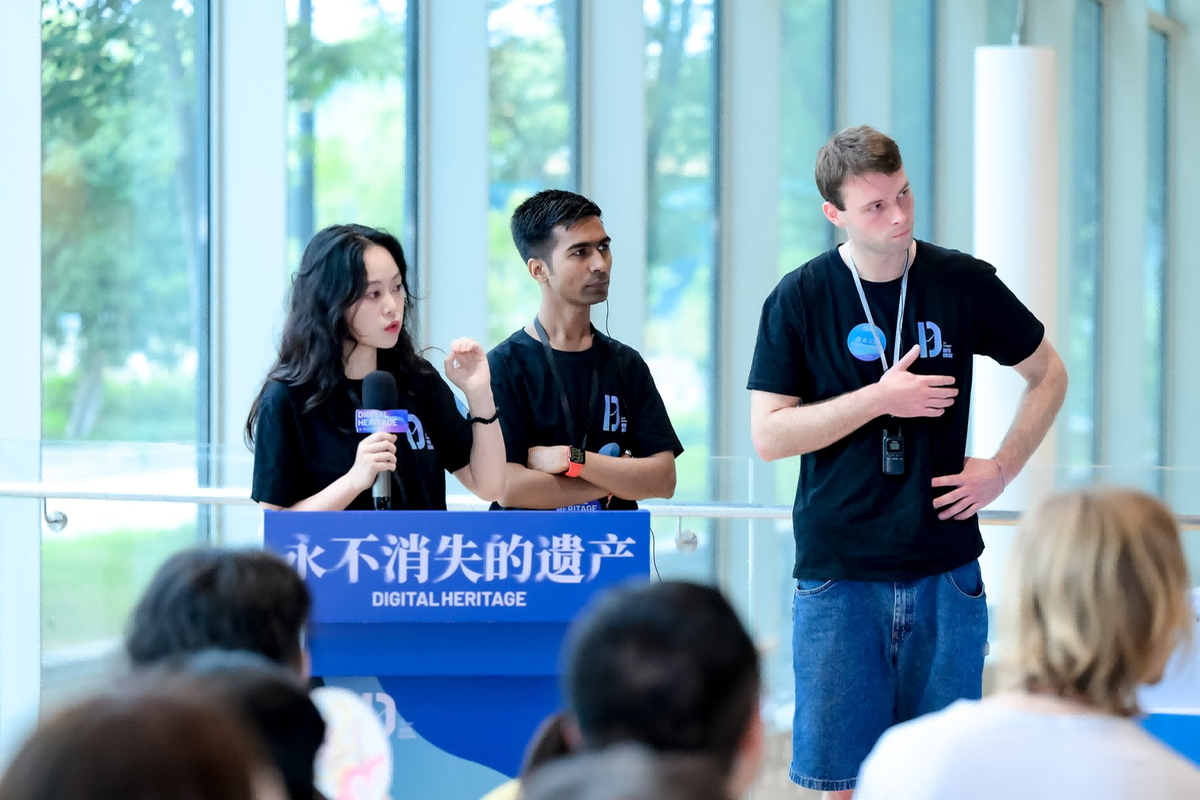

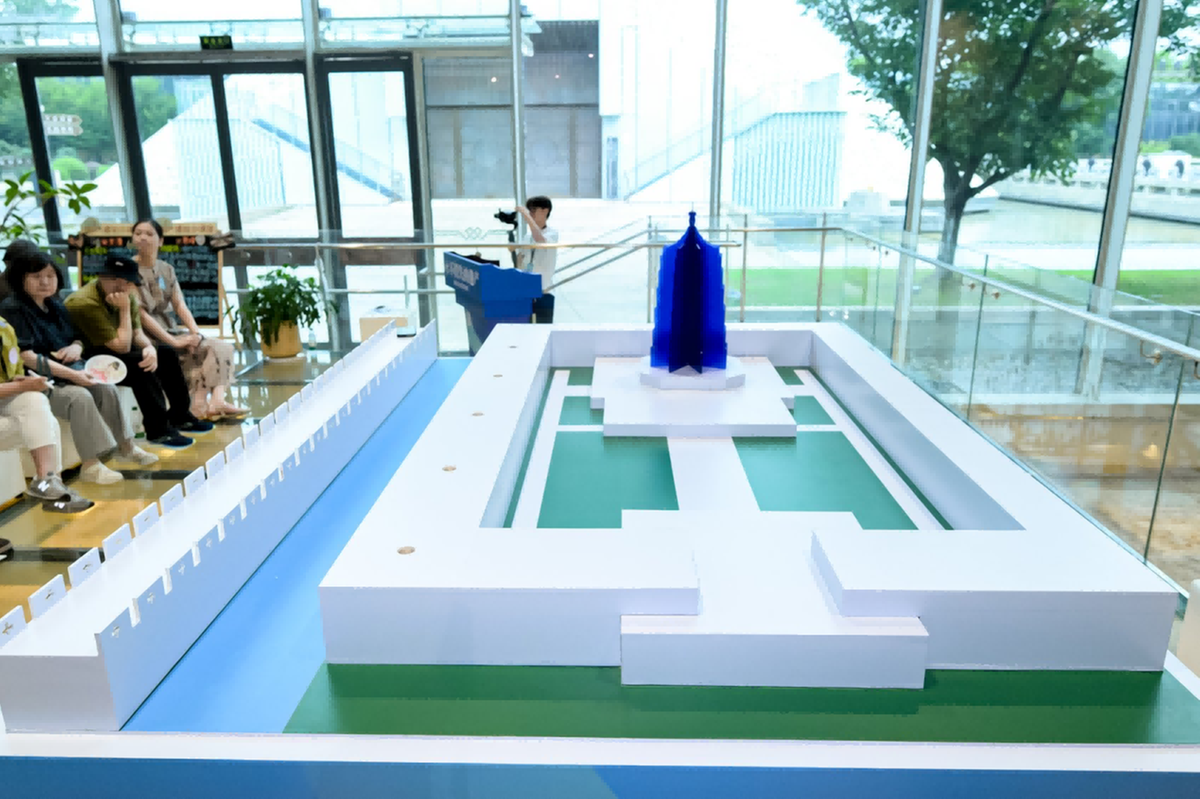

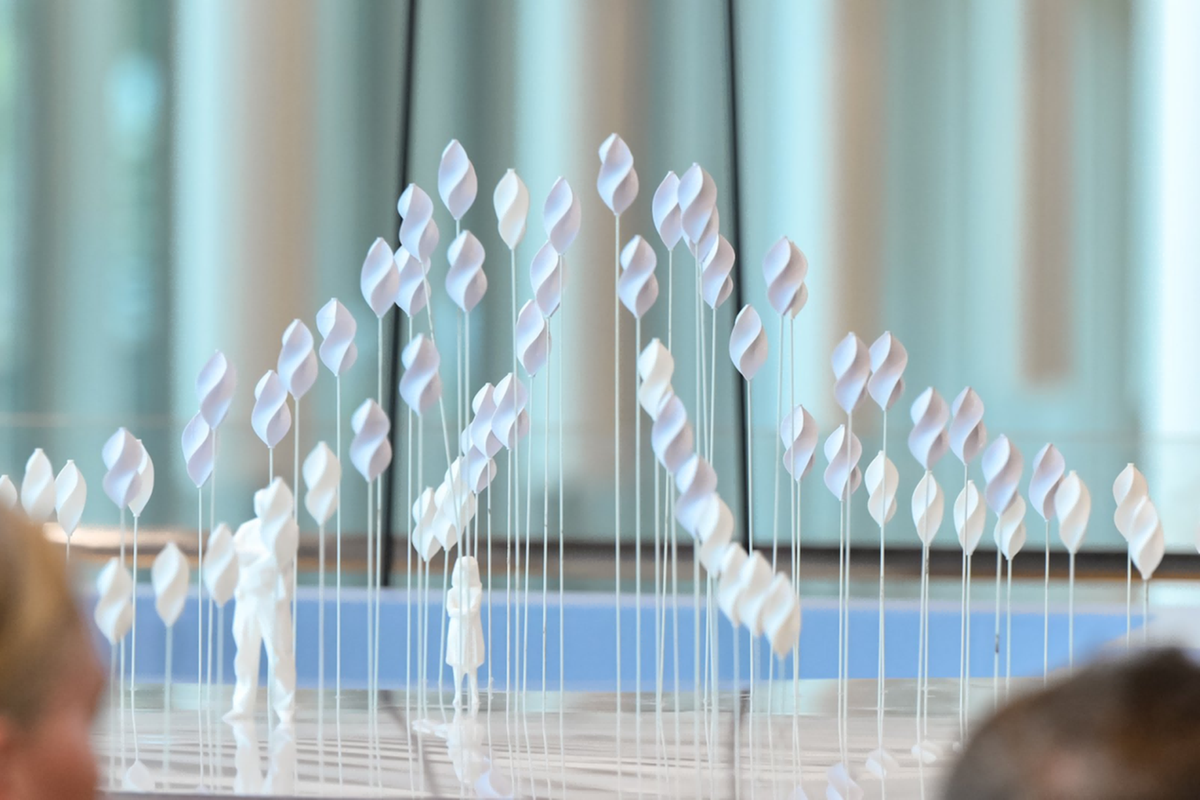

8支青年创客团队依次展示设计方案与初步物理模型。光核设计团队以“龙”的概念为灵感,“我们的装置像一条抽象的龙,从秦淮河到明城墙最后到大报恩塔。”丝路余声团队则从大报恩塔上的风铃得到了灵感,“有风的时候,装置就会自然发出风铃声。”每两组团队展示结束后,现场开启“在地视角”互动环节。“是否考虑加入让游客自行探索的内容,帮助大家获得更好的文化沉浸感?”“如何通过日常元素增强文化共鸣?”……这些提问将帮助作品更紧密地与公众连接。

数字盐水鸭团队的董力源印象深刻:“我们原本把体验对象设定为18-30岁的年轻人,但有位观众提议——如果把许愿互动做成传统摇签筒的形式,小朋友和老年人摇一摇就能参与。这个细节的建议很好,我们将在装置体验中优化。”这些融合生活经验和专业视角的讨论,推动创客们跳出“自我表达”,进一步关注“如何让装置真正服务市民、回应城市需求”。

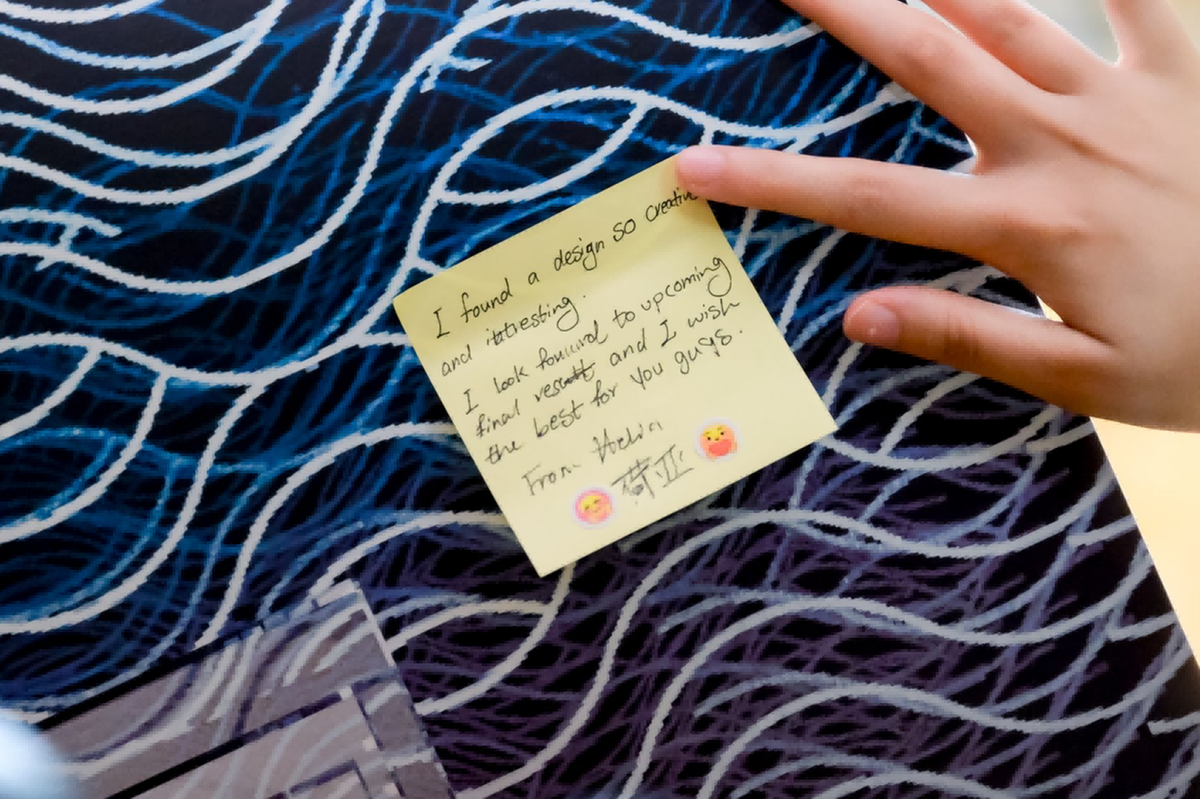

活动结束时,“寄语墙”前围满了人。参与者写下了对作品、对活动的期待:“希望装置能讲好我们南京的故事”“我看到了非常富有创意的作品”……这场工作坊的意义远不止于优化装置设计——当本地生活记忆融入创客的数字创意,文化遗产便不再是“遥远的历史”,而是“可触摸、可参与、可共鸣”的生活组成部分。

8月14日,“永不消失的遗产”大赛终审路演将在南京大报恩寺遗址博物馆举行并揭晓最终优胜作品。大报恩寺遗址博物馆也将继续邀请公众参与,一起见证南京故事的“新表达”。

(中国日报江苏记者站 苍微)